地址:广州市海珠区赤岗红卫路靖晖街6号电话:13250521771 杨生

传真:020-37674468Email:webmail@guoyixiaozhen.com

CopyRight by ©2023www.tcm360.comAll Rights Reserved国医小镇

国医小镇文化旅游(广州)有限公司粤ICP备12079369号

本站信息仅供参考不能作为诊断及医疗的依据

国医小镇

健康养生,百病不愁

远古时期

远古时期 夏商西周时期

夏商西周时期 春秋战国时期

春秋战国时期 秦汉时期

秦汉时期 三国两晋南北朝时期

三国两晋南北朝时期 隋唐五代时期

隋唐五代时期 两宋时期

两宋时期 辽夏金元时期

辽夏金元时期 明朝时期

明朝时期 清初中叶时期

清初中叶时期 近代时期

近代时期 民国时期

民国时期

中国岐黄中医药文化是中华民族优秀文化的重要组成部份,是中华民族长期以来同疾病斗争的经验结晶。其发展经历了远古时期、春秋秦汉时期、两晋南北朝隋唐时期、宋金元时期、明清时期、民国时期和中华人民共和国时期七个历史阶段,走过了一条从萌芽探索到成果进成的不平凡道路,出现了灿若群星的中医药文化巨匠,形成了博大精深的中医药文化经典,不但为中国中医药文化繁荣发展和中华民族的健康文明提供了科学保障,而且为人类文明进步和医疗卫生事业做出了卓越贡献!

中国是医药文化发祥最早的国家之一。中国医药学与中华民族的源头一样历史久远。文明的曙光在天幕上耀映亚细亚大地之时,我们的祖先生活、劳动、聚居在这里,用艰苦的劳动,聪明的才智,创造了包括医药卫生的知识与经验的灿烂的远古文化,编辑神州大地的簇簇史前文化篝火由点到面联接起来,形成燎原之势,逐渐融化在文明时代的光华之中。中国医药学的文明史开始了 ...

夏商西周时期是原始医学的时代,在卜笙史料中记载了大量有关医药卫生的内容,对人体生理、解剖、疾病及其症状的描述比较直现具体,对病因、诊疗的经验有较多的积累,植物、动物、矿物及酒的药用、针灸、推拿、导引、汤液、外治的广泛应用,医学与哲学的交融,阴阳五行、整体观念、预防思想被引进医学 ...

春秋战国是中国整个学术界呈现百家竞争荣的时期。政治、经济、社会思想和科学技术显著进步,中医药也在此时奠基成学,临床医学的分科已现端倪,逐渐趋于相当高度的专业化,药物方剂学已见雏形。《皇帝内经》及《神农本草经》等经典著作的问世,是中国医学承前启后,继往开来的重要标志,迄今仍有效指导着中医药学理论研讨和临床实践的重要典籍 ...

秦汉史中医药理论体条形成的时期,这一时期,也是医学家以高度的智慧和丰富的临床实践,并运用战国时期形成的阴阳五行学说,促使医学与哲学的高度一体化,造就了独特的理论体系。张仲景《伤末杂病论》确立了四诊、八纲、脏腑、经络、三国、八法等辨证论的基本理论。开各科临床医学辩证论恰之先河,以伤寒、杂病和外科、妇科为最突出的临床医学,达到了前所未有的水平,这是中国医学发展史上的第一次高峰 ...

三国两晋南北朝时期社会财局动荡多变,学术上各学派学说相斥相容,交错互动,医学自为地按医疗需求和技术特长别类分科。在脉学、针灸学、药物方剂、手术和麻醉、伤科、养生保健等方面成就卓著。医药典籍的注释整理,官办医学教育的出现,中外医药的进一步交流为医学的全面发展,积累了相当丰富的检验。须着重提出的是,该时代在传承发展基础上,涌现了若干有关医学分科内容的专著 ...

隋唐两代是中医学的集大成发展时期,国力强盛,经济、政治文化繁荣、形成了一种空前恢弘气势。中国医学在这一时期得到了全面的发展,综合性的大型方书如《诗病源侯论》《千金方》《外白璁要》等称重医林。医事创度、医学教育、临床各科的分工设置及其发展日趋完善。藏医学《四部医典》的究成,是藏医学术发展的奠基之作。中国与周边诸国的医药交流诸写出新的篇章。这是中国医学发展史上的第二次高峰 ...

两宋是中医药学发展的繁荣时期。朝廷重视医药并组织人员编繤整组方书和本草书,书局对宋以前医籍进行校正,铸造针灸铜人,援修《铜人输穴针灸图经》并刻石,改革医学教育,设立惠民局、和剂局、安剂坊、养济院、福田院、保寿粹和馆、慈幼局。漏泽园等慈善机构。医事制度及其律令等多有创举。随着医学各科学术的发展和印刷术的应用,医籍的种类超量大增,且不断印行传播 ...

辽、夏、金、元是与两宋并立的历史时期,是又一次民族医学交流和文化大融合,经验积累更为丰富,这一阶段是中国医学史上学派争鸣,民族医学奋起的一个辉煌时期,为多元一体化的中国传统医学注入了新的活力,刘完素、张子和、李东垣、朱丹溪的 金元四家 先被于世,呈现了蓬勃的生机。少数民族医学也得到进一步发展 ...

明代是中医药的继兴发展期,医学发展出现了革新趋势,名医颦处,名著富瞻,学派林立,始称太医院并合13科,杨继渊的《针灸大成》、吴又可的《症疫论》和李时珍的《本草纲目》皆为传世名著,探索传疫病病因、创造人症接种术预防天花等研究进入新的展次,伤末学派的中共,温补学派崛起。中外医药交流的范围已达亚、欧、非国等多国家与地区,中学输出、西学东渐,互惠受益 ...

清代时总过传统医药学体系进一步完善的历史时期。医学普及、经典注疏的发展,以及叶天士等医学家开先河的温热病学派,是对外戚温热病辨证论治的一次新突破。此期的伤寒与温病之争体现了中医药发展理路的不同见解。各科一株层出不穷,医学通俗读物遍及广泛。《医宗金鉴》是一部规范当世医学理论和临床的综合医书。《医林改错》反映了医学家重视解剖学的开拓进取精神 ...

近代史中国医学发生重大变革的时期,而洋医学在我国得到了快速传播和发展,形成了中西两种医学并存局面。传统医学受到挑战,中医学陷入存废之争,中医界为维护中医药而抗争,探索出一条中西汇通和革新之路。中医教育开始兴办,中医书籍杂志,中医药学术团体相继创立,中医有了专门的科研机构——中央国医馆 ...

中国人民共和国成立后,毛泽东提出【中国医药学时一个伟大的宝库,应当努力发掘。加以提高】,使传统医学得到长足发展。中药应用得以扩大,新药研制与开发得以促进,不断走出国门,中医药疗保健体系建立并逐步完善。【发展现代医药和我国传统医药、被明确写入宪法保护。中医药列入【非遗:名录。【中西医并重】、【扶植中医药和民族医药事业发展】等。被法律和政策赋予合法地位 ...

传统中医历史悠久,理论体系完整,疗法独特,蕴藏丰富的实践经验。纵览历史发展进程,其医学基础早在二千年前已形成,历代医家继承前人知识,阐发其理论,使原有基础得到充实和发挥, 再结合各自的文化修养和医学经验,不断补充、创新,而形成现今的局面。总括来说,中医学的发展是以典籍注释为主导;利用前人奠定的基础为依据,将内容不断注释而逐步完善起来的。认识这些发展进程,可深入体会中医的贡献。

| 年代 | 人物 | 标题 | 事迹/成就 |

|---|---|---|---|

| 6世纪初 | 中阿医学交流 | 6世纪初起,波斯及中亚诸国与中国交流密切,在医疗和药物上起到了补充作用。 | |

| 公元605~618 | 隋炀帝敕 | 四海类聚方 | 《四海类聚方》,简体《类聚方》:系隋炀帝敕编,成书于隋大业年间(605~618),全书共2600卷。 |

| 公元 605~617 年 | 杨上善 | 黄帝内经太素 | 《太素》是我国现存最早的一部全文类编注释《内经》之作,为杨上善奉敕编撰。 |

| 610年 | 巢元方 | 诸病源候论 | 《诸病源候论》中国最早的病因证候学记录,共载1739种病证,详细论述了疾病的病因和症状,还包括诊断及预后。 |

| 公元618-907年 | 王冰 | 玄珠密语 | 《素问六气玄珠密语》为论述五运六气之专书。 |

| 618年 | 唐政府 | 成立医学教育机构 | 中国医学教育在前代基础上逐步发展完善。唐太医署,分医学为四科,各设博士、助教以教授医学。其教材、学制、考核均较先进,是中国历史上较早的医科大学,师生840余人。 |

| 620年 | 甄权 | 针药并施善颐养 | 唐代医家甄权以医名,精针灸术,亦谙养生。甄权对我国针灸学的发展起到了积极推动作用。 |

| 621年 | 弘文馆 | 官署名。唐武德四年(公元621年)置修文馆于门下省。 | |

| 629年 | 唐政府 | 中国广泛设立地方医学校教授医学 | 中国广泛设立地方医学校教授医学 |

| 641年 | 文成公主 | 开始了藏汉医学频繁交流。 | 文成公主嫁藏王松赞干布,所带中医书由哈祥马哈德瓦和达马郭嘎译为藏文。开始了藏汉医学频繁交流。 |

| 650年 | 治疗地方性甲状脓肿 | 医学家广泛应用海藻、昆布、海蛤等,制成丸散,治疗地方性甲状脓肿。 | |

| 652年 | 食管癌病理解剖 | 山西绛州僧,病噎食(食管癌)遗令弟子在他死后进行病理解剖,得见扁体肉鳞状物。 | |

| 652年 | 孙思邈 | 千金要方 | 《千金要方》又称《备急千金要方》、《千金方》,是中国古代中医学经典著作之一,共30卷,是综合性临床医著,被誉为中国最早的临床百科全书。唐朝孙思邈所著,约成书于永 ... |

| 652年 | 孙思邈 | 大医精诚 | 《大医精诚》一文出自中国唐朝孙思邈所著之《备急千金要方》第一卷,乃是中医学典籍中,论述医德的一篇极重要文献,为习医者所必读。 |

| 652 | 孙思邈 | 妙治儿科病 | 孙思邈《千金要方少小婴孺方》使小儿科学有了独立的学科内容,为儿科学家所遵循。 |

| 652 | 孙思邈 | 巧创阿是穴 | 根据唐代孙思邈《千金要方》里提及:“有阿是之法,言人有病痛,即令捏其上,若里当其处,不问孔穴, 即得便成痛处,即云阿是。灸刺借验,故云阿是穴也。”也就是说,用针 ... |

| 659年 | 苏敬 | 新修本草 | 《新修本草》是中国第一部由政府颁布的药典,也是世界上最早的药典。 |

| 682年 | 孙思邈 | 孙思邈《千金翼方》 | 《千金翼方》是唐代医学家孙思邈编撰的一部中医典籍,以补其早期巨著《千金要方》之不足,约成书于永淳二年,书中记载了孙思邈晚年近三十年所收集的药方。 作者集晚年近三 ... |

| 683年 | 秦鸣鹤 | 秦鸣鹤治唐高宗风眩疾 | 秦鸣鹤治唐高宗风眩疾,刺百会、脑户两穴而愈。 |

| 685年 | 崔知悌 | 崔知悌卒 | 崔知悌卒。生前著有《骨蒸病灸方》、《产图》等。曾提出骨蒸(肺结核)与瘰疬(颈淋巴结核)同源。 |

| 687年 | 张文仲 | 辩风论气留医著 | 张文仲著作《疗风气诸方》 |

| 693年 | 安金藏 | 安金藏剖腹,医纳脏,以桑皮线缝合得愈。 | 安金藏剖腹,医纳脏,以桑皮线缝合得愈。 |

| 700 | 大唐盛世 | 盛唐时期的中国,国富民强,通过由国都长安直抵地中海沿岸的陆上丝绸之路,将辉煌灿烂的中华文明传播四海。 | |

| 701年 | 日本政府 | 水蛭疗法用于临床 | 水蛭疗法用于临床。日本颁布大宝律令,引进中国医学教材和教育制度,设医师、医博士、医生、针师、针博士等进行医学教育。开元年间(713-741年)陈藏器著《本草拾遗 ... |

| 710年 | 文成公主 | 医药入藏 | 公元8世纪,金城公主入藏时带来了许多医药人员和医学论著,并把其中一些著作译成了藏文,如《曼协达贝嘉布》(即《月王药诊》),对藏医学的进一步成熟和发展起了重要作用 ... |

| 日本奈良时代 | 正仓院 | 日本奈良时代的仓库,珍藏了很多宝物,其宝物主要来源有三:一为唐代传入日本之中华精致文物;二为经由中国传入日本的西域文物;三为奈良时代日本模仿中华文物所做、或创造 ... | |

| 713-741 | 陈藏器 | 陈藏器《本草拾遗》 | 《本草拾遗》指导临床辨证用药,对方剂学发展很有意义。 |

| 713~741年 | 孟诜 | 食疗本草 | 书是一部内容丰富的古代营养学和食物疗法专著,对多数食物疗效和食用药品合理应用的阐述切合实际,至今仍有较高价值。 |

| 732~733 | 唐政府 | 设立病坊(医院) | 京城长安、洛阳以及其他各州设立病坊(医院)。 |

| 742年~753年 | 鉴真 | 弘法医疾 | 鉴真带去很多佛经和医书到日本。他主持重要佛教仪式,系统讲授佛经,成为日本佛学界的一代宗师。他指导日本医生鉴定药物,传播唐朝的建筑技术和雕塑艺术,设计和主持修建了 ... |

| 742年~753年 | 鉴真 | 鉴真东渡 | 唐朝时,很多中国人为中日两国人民的交流作出了贡献。他们当中,最突出的是高僧鉴真。他不畏艰险,东渡日本,讲授佛学理论,传播博大精深的中国文化,促进了日本佛学、医学 ... |

| 752 | 王焘 | 外合秘要 | 《外台秘要》中国唐代由文献辑录而成的综合性医书。又名《外台秘要方》。本书汇集了初唐及唐以前的医学著作。对医学文献进行大量的整理工作,使前人的理论研究与治疗方药全 ... |

| 752年 | 王焘 | 王焘《外台秘要》 | 王焘撰《外台秘要》,集唐以前医学之大成。记有金针拔内障法及白帛浸全尿各书记曰,比较黄痘进退以观疗效的技术等。 |

| 756年 | 鉴真 | 赴日讲授医学 | 鉴真通晓医学,精通本草,他把我国中药鉴别、炮制、配方、收藏、应用等技术带到了日本,并传授医学,热忱为患者治病,至德元年(756,日本天平胜宝八年),鉴真及弟子法 ... |

| 762年 | 王冰 | 王冰重新编次注释《黄帝内经·素问》。 | 王冰重新编次注释《黄帝内经素问》。 |

| 公元8世纪 | 《四部医典》约成书此时 | 《四部医典》又名《医方四续》,形成于公元8世纪,由著名藏医学家宇妥宁玛云丹贡布所著,共四部,156章,1546年首次将四部医典木板印刷,发行到藏区各地,之后出现 ... | |

| 820年 | 装义眼成功 | 装义眼成功 | |

| 841-846 | 蔺道人 | 整骨 | 蔺氏对复杂骨折的外科手术、手法整复原则和治疗技术亦有创造性成就。 |

| 841-846 | 蔺道人 | 理伤续断秘方 | 《理伤续断秘方》中国现存第一部骨伤科专着。 |

| 841年 | 蔺道人 | 蔺道人《理伤续断方》 | 《理伤续断方》中国现存第一部骨伤科专着。科学地论述了肩关节、髋关节脱臼手法复位,四肢及脊柱骨折的手法、手术复位及夹板固定的方法和步骤。 |

| 852年 | 昝殷 | 《经效产宝》现存第一部妇产科专着 | 《经效产宝》,产科著作,又名《产宝》。3卷,续编1卷。唐代昝殷撰于大中六年(852年)。是现存最早的产科名著。 |

| 936年 | 和凝 | 法医学之始 | 和凝著《疑狱集》,为法医学之始。 |

| 947年 | 中国冰罨疗法始 | 以冰罨贴胸腹四肢治愈契丹主热病。为中国冰罨疗法始。 | |

| 958年 | 引进蒸制药露法 | 占城国贡蔷薇露。至北宋宣和年间(1119-1125年),引进蒸制药露法。 | |

| 959年 | 中国有植毛牙刷 | 中国有植毛牙刷 | |

| 10世纪初 | 李珣 | 中国籍波斯人李殉《海药本草》行世。 | 《海药本草》,本草著作,6卷。五代前蜀李珣(德润)约撰于10世纪初。现存佚文中载药124种,其中大多数药物是从海外传入或从海外移植到中国南方,而且香药记载较多, ... |

| 三圣图 | 出于古代书籍《性命圭旨》,书中首标就是《三圣图》,叙述吸取儒佛之说,有明显的三教合一思想,最终归结于道教。 |

古迹寻踪:中医在人类的起源发展的过程中就一直相伴于人类的进化过程中,人类的医疗保健活动是和生产、生活实践紧密相联的。依靠古代的传说和现代的考古发现,可以知道中国传统医学在没有文字的远古时代已经发源。中医学是5000年中国传统文化的组成部分,其独特的基础理论体系在2000多年前已具雏型,在长期的临证实践中积累了丰富的诊疗经验和独特的治疗方法,并产生了近万种医药书籍,建立了一系列医事管理和医学教育制度。

胡人引驼图

胡人引驼图

【胡人引驼图】唐。敦煌佛爷庙唐墓出土,砖刻。胡人波 ...

所属时期:隋唐五代 日本正仓院藏唐代药物

日本正仓院藏唐代药物

【日本正仓院藏唐代药物】日本大阪植物文献刊行会19 ...

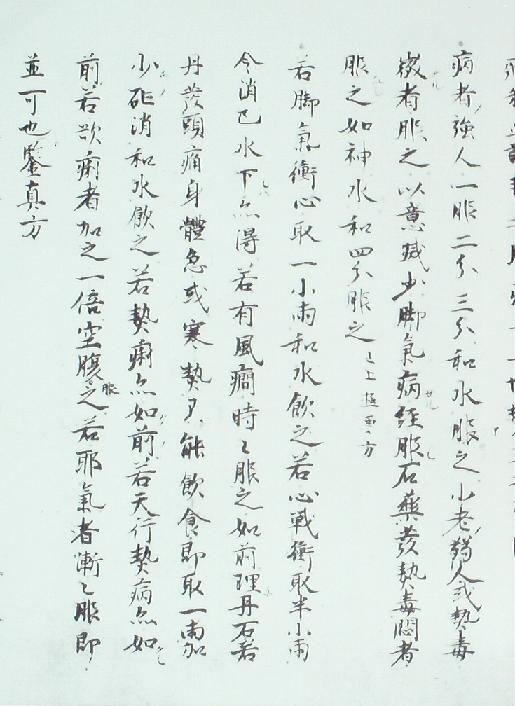

所属时期:隋唐五代 《医心方》中“鉴上人 ...

《医心方》中“鉴上人 ...

【《医心方》中“鉴上人方”书影】日本东洋出版社据半 ...

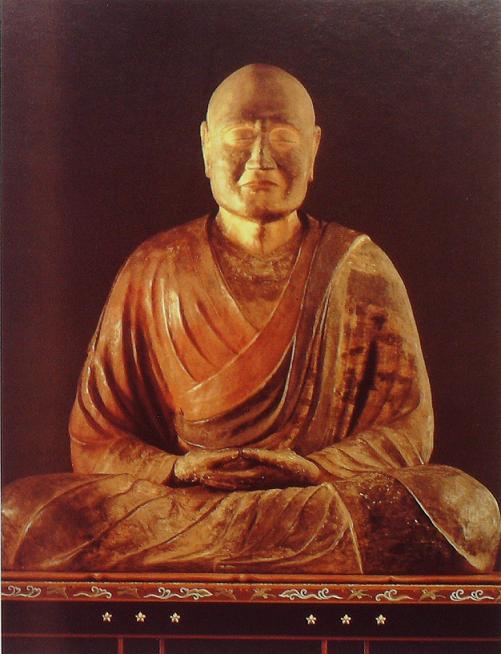

所属时期:隋唐五代 僧鉴真塑像

僧鉴真塑像

【僧鉴真塑像】日本天平宝字七年(763)造。鉴真( ...

所属时期:隋唐五代 睡壶(明器)

睡壶(明器)

【睡壶(明器)】唐。河南洛阳出土。铜质。高6.5c ...

所属时期:隋唐五代 圆形陶下水道

圆形陶下水道

【圆形陶下水道】唐。西安市北郊大明宫遗址出上。长3 ...

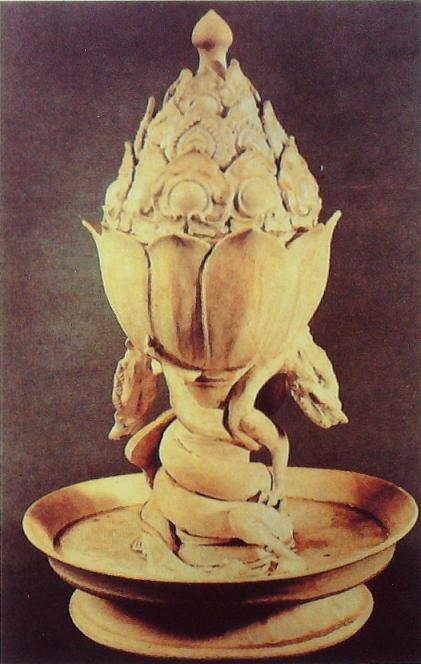

所属时期:隋唐五代 蟠龙博山炉

蟠龙博山炉

【蟠龙博山炉】唐。白瓷质。高38cm。日本大和文华 ...

所属时期:隋唐五代 鎏金卧龟莲花纹朵带五 ...

鎏金卧龟莲花纹朵带五 ...

【鎏金卧龟莲花纹朵带五足银熏炉】唐。陕西扶风法门寺 ...

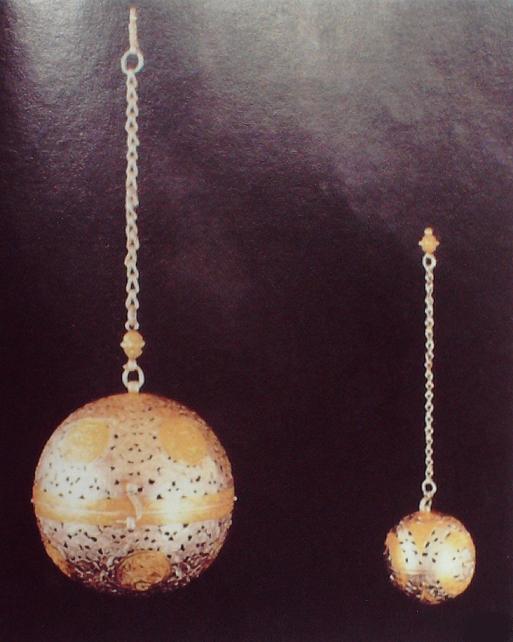

所属时期:隋唐五代 鎏金双锋团花纹镂孔银 ...

鎏金双锋团花纹镂孔银 ...

【鎏金双锋团花纹镂孔银香嚢(大)鎏金鸿雁纹镂孔银香 ...

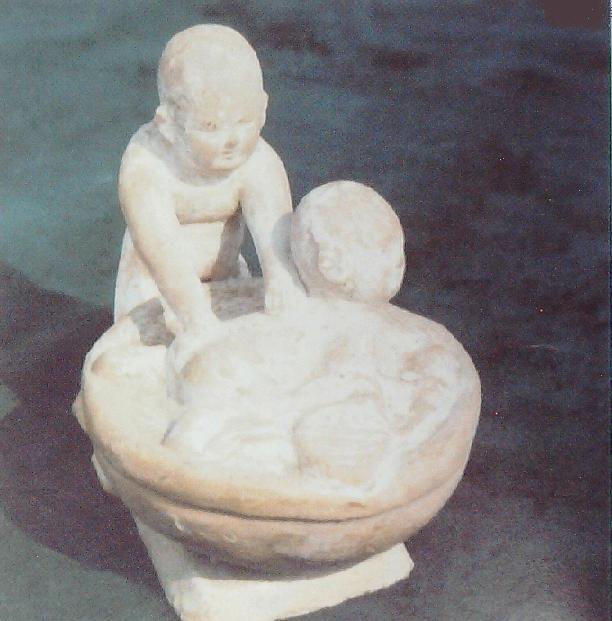

所属时期:隋唐五代 小儿洗澡俑

小儿洗澡俑

【小儿洗澡俑】唐。西安市出土。通高8.8cm,盆径 ...

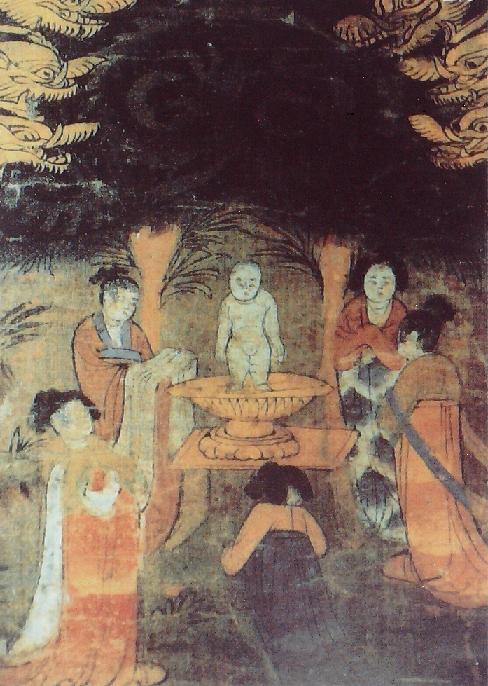

所属时期:隋唐五代 九龙灌顶淋浴图

九龙灌顶淋浴图

【九龙灌顶淋浴图】唐。敦煌莫髙窟藏经洞出土。绢质。 ...

所属时期:隋唐五代 贵妃池

贵妃池

【贵妃池】唐。位于陕西省临潼县华清池内。因池形似一 ...

所属时期:隋唐五代 华清宫遗址

华清宫遗址

【华清宫遗址】唐。位于陕西临潼骊山北麓。宫内有5个 ...

所属时期:隋唐五代 揩牙图

揩牙图

【揩牙图】唐。壁画。釆自敦煌莫高窟196窟之《劳度 ...

所属时期:隋唐五代 牙刷柄

牙刷柄

【牙刷柄】唐。1985年成都市指挥街遗址出土。骨质 ...

所属时期:隋唐五代地址:广州市海珠区赤岗红卫路靖晖街6号电话:13250521771 杨生

传真:020-37674468Email:webmail@guoyixiaozhen.com

CopyRight by ©2023www.tcm360.comAll Rights Reserved国医小镇

国医小镇文化旅游(广州)有限公司粤ICP备12079369号

本站信息仅供参考不能作为诊断及医疗的依据

国医小镇

健康养生,百病不愁